L'eau,

dans l'univers connu

!

Préambule (un peu de rappel

d'astronomie), ou passer ce

chapître :

Rappel des mesures utilisées en accord avec le Système

International (SI),

- Unité astronomique (UA),

Lors de la 28e Assemblée générale de

l’Union Astronomique Internationale, tenue fin août

2012 à Pékin (Chine) l’unité

astronomique (en anglais : astronomical unit (of

length) ou "au" ) a étté définie comme

valant exactement 149 597 870 700

mètres [+/-3 m] de

valeur fixe recommandée - (lien

fichier pdf

UAI)

Cela représente un parcours d’une durée de

499,004 s (soit 8 min 19 s) à la

vitesse de la lumière dans le vide.

- (soit 4,8481×10-6 parsec, ou

15,812×10-6 année lumière) -

- Une année-lumière (al) = distance

parcourue par la lumière dans le

vide (symbole anglophone "ly", pour light

year),

(NB - Depuis 1983, et avec la nouvelle

définition du mètre, la valeur de la vitesse de la

lumière est fixée à 299 792 458 m/s),

et en une année julienne de

365,25 jours solaires moyens, soit 31 557 600 secondes

(principalement utilisée dans les

éphémérides).

- Nota : calcul > [299 792 458 m/s x

31 557 600 s] = 9 460 730 472 580 800 m

(9 460 730 472 580,8 km) ou 9 461

milliards de km environ, soit 9 461 Gkm

en valeur arrondi [G = giga ou

109 km ou milliards] de

km, soit environ 10 000 milliards

de km pour simplifier...

(on peut également parler de mois, jour,

heure, minute et seconde-lumière (m.l,h.l., mn.l., s.l

)

|

Unités >

|

1 jour-lumière (j.l)

|

1 heure-lumière (h.l)

|

minute-lumière (mn.l)

|

seconde-lumière (s.l)

|

|

Distance parcourue >

|

25 902 068 371,2 km

|

1 079 252 848,8 km

|

17 987 547,48 m

|

299 792,458 km

|

Quelques distances moyennes (à

partir de la Terre) exprimées en s, mn, h ou

année lumière

:

|

Lune

|

Soleil

|

Système solaire

|

Étoiles proches

|

Galaxie

(diamètre)

|

Groupe local de galaxies

|

Rayon de l'univers

observable

|

|

env. 1,28 s.l

|

env. 8,32 mn.l

|

env. 5,5 h.l

|

env. 5 a.l (*)

|

env. 100 000 a.l

|

env. 2,5 milliards d'a.l

|

environ 46,6 milliards d'a.l

(**)

|

(Neptune, planète la plus lointaine du

Soleil, est située à 4,17 h-lumière du

Soleil)

*4,244 a.l pour le système le plus proche, Alpha du

Centaure C, lien)

**âge de l'univers : environ 13,7

milliards d'a.l.

> voir liste

des étoiles proches.

- Un parsec (pc) = 3,08567758×1016

m (ou 3, 08567758 x1013 km),

distance à laquelle 1 ua sous-tend un angle

de 1 seconde d'arc.

- (soit environ 206 265 UA, ou 3,2616

années-lumière) -

Nota : 1Mparsec = 3,26 millions d'al

- (1 a.l = 63 241,077 ua environ, et 0,306598 pc) -

L'eau

dans l'espace

intersidéral.

Pour "fabriquer" de l’eau, il faut de

l’hydrogène et de l’oxygène.

L’hydrogène ne manque pas dans l’Univers

puisqu’il représente à lui seul plus de 70 % de

toute la masse visible de l’Univers. En revanche,

l’oxygène est plus rare : il ne représente

qu’environ 1 % de cette masse. Mais surtout, des conditions

précises doivent être réunies pour que des

molécules d’eau puissent se former à partir de ces

deux constituants et perdurer dans le milieu interstellaire.

Le milieu doit être en effet :

- "froid" car la molécule d’eau ne supporte pas des

températures supérieures à quelques milliers

de degrés, mais pas trop car sinon les réactions de

formation de cette molécule deviennent très

lentes,

- exempt de rayonnement ultraviolet, car ce rayonnement dissocie

les petites molécules.

Or, l’espace interstellaire est justement, le plus souvent,

chaud, vide et traversé par ce type de rayonnement. C’est

pourquoi il n’y a pas plus d’eau dans l’Univers. La

quantité d’eau effectivement présente est

très difficile à estimer. On l’évalue

à environ un millionième de la masse totale de

l’Univers visible.

Sous forme de vapeur ou de glace, on trouve l’eau principalement

dans l’atmosphère des étoiles "froides" : naines

brunes détectées récemment, peu massives et trop

froides pour donner lieu à des réactions de fusion

nucléaire, et les vieilles étoiles que sont les grandes

étoiles rouges, dans les nuages protoplanètaires

situés autour d’étoiles jeunes, dans les

enveloppes d’étoiles en fin de vie, dans certains nuages

de gaz du milieu interstellaire, et bien sûr dans le

système solaire.

Par ailleurs, l’eau ne peut subsister à

l’état liquide que dans un domaine étroit de

température et sous une pression suffisante, des conditions

que l’on ne peut rencontrer que sur les planètes et leurs

satellites : pour l’instant, la seule région de

l’Univers où les scientifiques ont pu détecter de

l’eau liquide est le système solaire.

Précisions :

Le milieu interstellaire.

Compris entre les étoiles, le milieu interstellaire

est très ténu, constitué de grains de

poussière et de gaz atomique et moléculaire. La

poussière absorbe la lumière visible et U.V., augmente

la température, et re-rayonne dans l'infrarouge. Des

investigations de recherches dans ce sens sont importantes pour la

recherche de l'eau, glace et des molécules organiques

(observations aux longueurs d'onde situé dans le

proche-infrarouge).

La nébuleuse.

Vaste nuage de matière interstellaire où la

densité est nettement supérieure à celle de

l'espace interstellaire. La matière contenue dans ce nuage est

composée de poussières et de gaz.

Le gaz est un mélange de molécules variées dont

des alcools, de l'ammoniac, des aldéhydes (proches des sucres)

et d'eau, en plus de

l'hydrogène moléculaire (H2) qui est majoritaire.

Ces molécules sont issues de la rencontre, et la combinaison,

des atomes produits par l'étoile.

Cet amas de gaz peut provenir d'une explosion unique d'une nova ou

d'une supernova, comme pour la nébuleuse du crabe :

lorsqu’elles arrivent en fin de vie, les grandes étoiles

rouges refoulent vers l’extérieur leur atmosphère

gazeuse qui forme alors autour de l’étoile une immense

enveloppe pouvant atteindre de 10 à 1000 fois la dimension du

système solaire. De telles enveloppes contiennent beaucoup de

vapeur d’eau et de la glace peut

également s’y former lorsque la température y est

suffisamment basse.

Si les scientifiques ont pu élaborer un scénario

expliquant la présence d’eau dans

l’atmosphère de certaines étoiles, la formation

des nuages interstellaires froids, nuages de molécules

situés dans des régions particulièrement

fraîches de l’Univers, n’est pas encore bien

expliqué.

Et c’est dommage car ce sont eux qui contiennent

l’essentiel des réserves d’eau de l’Univers,

principalement sous forme de glace, et qui président à

la formation des étoiles.

C’est un nuage de ce type qui a donné naissance au

système solaire.

Les étoiles "chaudes".

Les étoiles dont la température de surface

s'échelonne de 5 000 à 40 000 °C ne peuvent

évidement pas posséder d'eau liquide ou solide,

et encore moins dans les couches plus profondes : les noyaux peuvent

être, en fonction de leurs types, de leurs durée de vie,

avoir des températures se situant de 3 000 000 à 800

000 000 °C !

Certain pourtant, auraient trouvé de la

vapeur

d'eau en surface du Soleil ? !

Étonnant car l'eau commence à se décomposer en

hydrogène H2 et oxygène O2 vers

2000°C, ce qui est certain en revanche, c'est la mesure

d'eau moléculaire dans les

atmosphères des étoiles avortées de type naines

brunes (T env. 1500 K).

Et par ailleurs, une équipe démontrait en 2014 avoir

observé des nuages d’eau

à la surface d’une naine brune WISE J0855-0714

(famille d’étoiles minuscules dont la

masse est légèrement supérieure à celle

de Jupiter).

Rappel : le point critique (T : 374°C et

P : 218 atm), est celui au delà duquel l’eau ne

peut plus se trouver sous forme liquide, mais gazeuse.

Déclaration d'Ewine Van Dishoeck de l'observatoire de Leyde :

"Cette abondance remarquable nous informe que l'eau joue un

rôle important dans la naissance des étoiles".

Celui-ci dont l'équipe d'astronomes néerlandais et

suédois a utilisé le spectromètre à

longueurs d'ondes courtes d'ISO pour ce travail, dit également

: "La formation des étoiles résulte de la

condensation d'un nuage de gaz et de poussières, mais la

production de chaleur à l'intérieur du nuage rend plus

difficile le travail de la pesanteur dans son effet de compression du

nuage. En rayonnant fortement dans l'infrarouge, l'eau permet aux

nuages d'éliminer très efficacement la chaleur. Cette

fonction de refroidissement propre à l'eau facilite la

formation d'étoiles. ISO nous donne ainsi une nouvelle clef de

l'astrophysique

L'eau

dans le système solaire.

Mercure - Vénus

- Terre (Lune)

- Mars - Jupiter -

Saturne - Uranus -

Neptune

(pour accéder à chaque planète,

cliquer sur son nom)

-------------------------------------------------------------------------------

Formation du système solaire

(scénario actuel le plus

décrit).

La Voie Lactée contient de nombreux nuages interstellaires,

issus de nébuleuses. Ces nuages, sont composés d'atomes

: de l'hydrogène aux atomes lourds, mais aussi de

molécules à base de carbone, d'hydrogène,

d'oxygène et d'azote.

Un des scénarios de formation possible : lorsque le nuage

originel du système solaire commence à se

comprimer, des étoiles naissent, certaines se

transforment en supernova. L'explosion qui en est liée

favorise l'agglomération des poussières en

éléments plus gros. La contraction de la matière

continue, et au centre du nuage, là où elle est le plus

intense, la température s'élève suffisamment

pour permettre la synthèse d'hélium à partir de

l'hydrogène : le soleil

notre étoile est créé !

Les poussières, lors de leur agglomération dans un

domaine proche du soleil, perdent les matières volatiles

(Hydrogène, Hélium,... ). Au

delà de 750 millions de km du soleil, par contre,

poussières et matières volatiles coexistent. Les

scientifiques ont longtemps cru que

l’eau du système

solaire avait été synthétisée, sous forme

de vapeur d’eau, par oxydation de l’hydrogène

présent en grande quantité au sein de la

nébuleuse primordiale qui entourait la toute nouvelle

étoile, lors de la formation des planètes.

Mais depuis peu, des analyses plus précises de

météorites ont permis de conclure qu’il n’en

est rien, ou du moins que ce n'est pas la seule raison.

L’eau du système solaire émanerait-elle pour

l’essentiel du milieu interstellaire ?

Nota : on observe, à proximité des étoiles en

fin de vie, de la vapeur d'eau résultant de la combinaison

d'hydrogène primordial et des atomes d'oxygène que

viennent de produire les étoiles elles-mêmes.

Sous l’effet de l’intense

chaleur dégagée par la fournaise solaire primitive,

toutes les poussières du nuage interstellaire originel se

seraient vaporisées et les glaces

d’eau qui les recouvraient se seraient

sublimées.

Par la suite, environ un million d’années plus tard,

poussières et vapeur d'eau se

seraient recondensées, formant des grains constitués de

matériaux hydratés qui, en se rassemblant de proche en

proche, auraient donné naissance aux 9 planètes du

système solaire, à leurs satellites et aux

météorites. Très loin du brasier, en

périphérie, la vapeur d’eau aurait gelé sur

des poussières interstellaires qui, en s’agrégeant

les unes aux autres, auraient formé les comètes.

Cette découverte de l’origine interstellaire de

l’eau du système solaire est d’importance : elle

suggère que l’eau du

système solaire ne proviendrait pas d’une circonstance

singulière ayant permis d’enclencher des réactions

chimiques particulières, mais au contraire d’une

situation tout à fait reproductible ailleurs dans

l’Univers. Autrement dit, rien n’empêche de penser

que d’autres planètes existent dans l’Univers qui

possèdent de l’eau, et pourquoi pas, comme la Terre, de

l’eau liquide.

Accrétion (formation des planètes).

Le comportement de la partie gazeuse du nuage (Hydrogène

et Hélium) à dû être différent de

celui de la partie plus lourde du nuage (poussières).

En effet les parties légères, gazeuses, se sont

échappées dans l'espace, les particules rocheuses et

métalliques sont restées sur place. Ces

éléments grossirent de plus en plus en s'entrechoquant

et en s'assemblant. C'est ce qu'on appelle l'accrétion.

Plus un objet sera lourd plus il attirera les

autres en raison d'une gravité plus forte. C'est pourquoi les

plus gros rochers deviendront des planètes. Le

phénomène d'accrétion provoque un

dégagement d'énergie lors de l'impact et le

dégazage des corps sous l'effet de la chaleur (en particulier

de la vapeur d'eau). Les gaz vont ainsi former une

nouvelle atmosphère riche en

vapeur d'eau.

Pourquoi, seule la surface de

la terre contient de

l'eau

sous l'état

liquide, solide (glace)

ou

gazeux ?

Rappel :

- le passage de l'état solide à l'état

liquide est la fusion,

- le passage de l'état solide à l'état

gazeux est la sublimation,

- le passage de l'état liquide à l'état

solide est la solidification,

- le passage de l'état liquide à l'état

gazeux est la vaporisation,

le passage de l'état gazeux à l'état liquide

est la condensation.

Réponse : en traçant sur un diagramme, les

courbes pression=f(température), et donc les limites qui

séparent un état d'un autre, on comprend mieux !

Les trois limites se joignent en un point unique, appelé

"point triple". C'est à dire que, à la

température et à la pression qui définissent ce

point (plus précisément, voir ce

lien),

l'eau peut être à la fois solide, liquide et

gazeuse.

Cette caractéristique est propre à l'eau, les autres

éléments n'ont pas de point triple, seulement des

"points double".

et, suivant le diagramme de phase de l'eau :

Ainsi donc, par rapport aux pressions au

sol et températures des planètes telluriques, la Terre

est la seule des planètes qui permette d'obtenir

l'eau, naturellement

dans ses trois états du moins en

surface... :

Europe, Ganymède et Callisto (satellites de

Jupiter), et Titan (satellite de

Saturne) posséderaient peut être de

l'eau liquide

sous une épaisse couche de glace.

A

écouter, sur ce

sujet sur (Ciel

& Espace -

Radio)

> L'eau dans le système

solaire :

- Sous

les lunes de Jupiter, la quête de

l’eau

(avec Olivier Grasset,

planétologue, laboratoire de Planétologie et

géodynamique de l’Université de

Nantes),

- Une

averse de comètes à l'origine des océans

?

(avec Dominique

Bockelee-Morvan astronome à l'observatoire de Paris

Meudon).

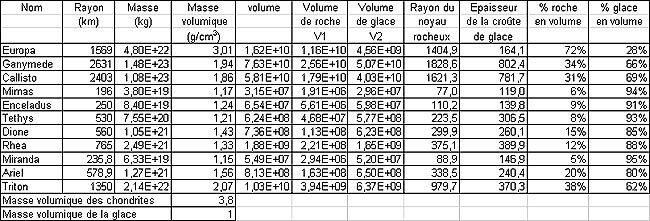

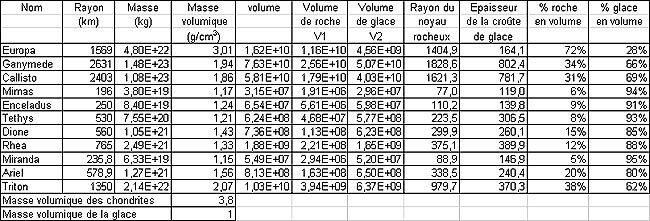

Ci-joint : ordres de grandeurs

"supposées" en quantités de

glace

(calculées), des satellites des lunes

des planètes (telluriques ou non).

Nota : en supposant que le satellite est

structuré en deux couches.

(Ces résultats ne sont bien sûr que des

ordres de grandeur car ils négligent, entre autres choses, la

variation de la masse volumique des matériaux avec la

profondeur.)

Organisation du système solaire

planétaire et la présence d'eau.

Sites à visiter > Le

Système Solaire à portée de votre souris -

Visiter le système

solaire avec Google Maps !

> le Soleil

(diamètre moyen : 1 392 684 km, masse : 1,9891.1030

kg)

(Gravité à la surface : 273,95 m

s-2, Température : - à la surface > 5 750

K - au centre > 15,1 MK)

(lien)

Les planètes telluriques :

ce sont des astres à composition semblable à la Terre,

donc des éléments solides par rapport aux

planètes géantes qui sont principalement gazeuses (en

majorité).A noter que les diamètres (s'ils sont

indiqués) sont équatoriaux.

(cliquer sur le nom de la planète pour avoir des

précisions)

Les planètes géantes :

On parle aussi de planètes gazeuses ou de planètes

joviennes (astres à composition semblable à Jupiter).

Ces planètes possèdent toutefois des satellites de type

tellurique. L'atmosphère de ces planètes est proche de

la composition de la nébuleuse primitive. Toutes

possèdent des anneaux constitués d'une myriade de blocs

de glace, de roches et de poussières. ce sont les restes des

particules et agrégats du bombardement d'accrétion,

prisonniers de l'attraction des planètes.

(cliquer sur le nom de l'astre pour avoir des

précisions)

- à noter également, les

planètes naines telluriques :

à 414,704 millions de km environ du Soleil,

Cérès - 974,6 ± 3,6

km de diamètre équatorial

(environ 3.5 fois moins que celui de la Lune)

- qui est située dans la ceinture des astéroïdes

(entre Mars et Jupiter), et qui serait plus

gros astéroïde de la ceinture principale

(> image

récente).

En 2012, il a été identifié de l'eau sous forme

de vapeur sur sa surface (la sonde Dawn s'est

satellisée autour en mars 2015).

De nouvelles études en 2020, confirment l'existence d'un

océan d'eau salée à l'état liquide sous

la surface de Cérès.

Nota - 2 autres corps planétaires sont les plus importants

astéroïdes de cette région spatiale :

- Vesta (diamètre : 560 × 544

× 454 ± 24 km, > image;

- Pallas (diamètre

582 × 556 × 500 ±

18 km, image;

Tableau des 5 principaux astéroîdes de la ceinture

principale :

- et puis, beaucoup plus loin vers la ceinture de Kuiper

(32 UA env. voir ci-dessous), de nouveau des

petites planètes naines, Pluton et Charon dont

on connaît peu de choses - à noter que depuis 2006

Pluton ne fait plus partie des planètes "normales" du

système solaire- > article)

:

Ceinture de

Kuiper (ou

d'Edgeworth-Kuiper) : c'est une

concentration de petites planètes,

d’astéroïdes et de noyaux cométaires

située au-delà de l’orbite de Neptune, entre 30 et

quelques centaines d’unités astronomiques, les

KBO (Kuiper Belt

Object). Les astronomes y ont découvert plusieurs corps

aux dimensions particulièrement importantes (quelques

exemples, mais la liste n'est pas close...) :

Eris (+ 1 satellite > Dysnomia)

: objet découvert (29/07/2005) à

environ 15 milliards de kilomètres de la Terre

(env.100 UA), avec son diamètre de

2.336 +/- 12 km (2015),

il se classerait alors derrière

Pluton (2 370 km de diamètre).

Sedna : à environ 13 milliards de

kilomètres de la Terre au plus proche (orbite

de 87 à 960 UA), l'objet été

découvert par la NASA le 6/03/2004. Du nom de la déesse

Inuit génitrice des créatures de l'Arctique il est trop

gros pour être classé parmi les astéroïdes

mais trop petit pour que les astronomes lui confèrent le

statut de planète. Avec un diamètre vers 1800 km, sa

taille équivaut à peu près à la

moitié de la Lune.

Quaoar : sa découverte à 6,5 milliards

de kilomètres du Soleil en juin 2002, au Caltech à

Pasadena (Californie), était venue bousculer la

hiérarchie. Diamètre : 1 200 /1300 km.

Orcus : de diamètre environ 1600 km a

été découvert

(17/02/2004) à environ 6 milliard de km

du Soleil, et récemment des astronomes français et

italiens ont détecté de la

glace sur sa surface.

Varuna : observé grâce au Spacewatch

Télescope (université d’Arizona).

Au moment de sa découverte : environ 1000 km de

diamètre. Son albédo de 7 % (pouvoir

réfléchissant de la lumière solaire par sa

surface) révélait une surface plus sombre que celle de

ses deux voisines.

Autres objets de taille relativement importantes :

Haumea (2003

EL61) , D=

env.1960×1518×996 km, distance : 35 UA

<orbite> 51 UA (+2 satellites),

> voir ici, photo de

Ultima Thulé, rebaptisé Arrokoth en 2019

(Périhélie : 6,3878.109

km (42,699 UA),

Aphélie : 6,8790.109 km

(45,983 UA)) -

planétoïde survolé en janvier 2019 par la sonde

spatiale New Horizons.$,

Makémaké (2005 FY9), D =

entre 1300 et 1900 km; a environ 52 UA

du soleil (envir. 7,78×109 Md

km),

2007 OR10, rebaptisé Gonggong en 2020, D=1535

km, et son satellite de 300 km, à 101 UA du Soleil.

Les dénominations en attente viennent de l'IAU

, <International Astronomical Union

>.

Nota : lien

de NASA/JPL sur les planètes du système solaire

(en anglais).

La sonde New Horizons devrait entre 2019 et 2021 visiter plus de

vingt corps de la ceinture de Kuiper, en étudier les

propriétés de surface et la forme, et rechercher la

présence de satellites. Elle étudiera aussi

l'environnement spatial de la ceinture de Kuiper : hélium,

vent solaire et particules chargées.

Nota : images reconstituées

(modélisation 3D) de l'objet le plus lointain

observé par la sonde, Arrokoth (ancien. Ultima Thulé)

>

...

...

Curiosité : Votre poids sur les planètes >

site

en français.

suite

En plus de ces planètes, il existe une barrière

d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter,

dont certains sont assez imposants (33 ont plus de 200 km de

diamètre, dont

Cérés[974 km],

Pallas[538 km] et

Vesta[500 km]).

Leur nombre est estimé à plusieurs millions. Certains

pensent d'ailleurs que Phobos et

Deïmos (satellites de Mars), ainsi que certains

satellites des planètes gazeuses sont des

astéroïdes piégés par la

gravité.

Ces astéroïdes sont les météores

et météorites

qui frappent la Terre lorsqu'ils quittent leur orbite et rencontre

notre planète.

Le dégazage de ces météorites donne un fluide

composé d'environ 60 à 80 %

d'eau, 19 à 39 % de

CO2 et de méthane et 1 % d'azote, argon et soufre.

Cette atmosphère se retrouve dans les émissions

gazeuses volcaniques de la Terre, c'est l'atmosphère de base

des planètes telluriques.

Comètes.:

Enfin les dernières formations que l'on connaissent dans notre

système solaire sont les comètes. Les comètes

proviennent de la ceinture de Kuiper et du nuage de Oort qui sont

situés aux confins du système solaire, à plus

d'une année lumière du soleil. On pense qu'il y aurait

plusieurs centaines de milliards de noyaux cométaires dans ces

formations.

L'eau est un

constituant essentiel des comètes

Les comètes sont des petits corps du système

solaire, d'une taille de l'ordre de quelques kilomètres,

constitués essentiellement de

glaces et de

roches. Comme les planètes, elles sont soumises au

champ de gravitation solaire. Elles se déplacent sur des

orbites très excentriques, qui les emmènent, dans

certains cas, à de très grandes distances du Soleil,

au-delà de l'orbite des planètes géantes.

Loin du Soleil, les comètes ne sont constituées que de

leur noyau, ce qui les rend inaccessibles à l'observation.

Mais lorsqu'une comète se rapproche du Soleil, la

température superficielle de son noyau s'élève

et ses glaces se subliment, entraînant l'éjection de gaz

et de poussières. Ce sont ces poussières qu’il est

alors possible d’observer depuis la Terre car elles diffusent la

lumière solaire. On voit ainsi apparaître une

"chevelure" qui s'étend au fur et à mesure que la

comète se rapproche du Soleil. Puis on voit parfois se

dessiner deux queues : l'une, large et incurvée, due à

des poussières qui diffusent la lumière solaire ;

l'autre, étroite et rectiligne, due à des gaz

ionisés dont la fluorescence est excitée par le

rayonnement solaire.

L'analyse à distance, par spectroscopie, du nuage de gaz qui

s'échappe des noyaux cométaires nous permet d'en

déduire la composition :

- l'eau (environ 80 % en nombre de molécules),

- le monoxyde et le dioxyde de carbone (CO et

CO2),

- le méthanol (CH3OH),

- le formaldéhyde (H2CO),

- l'ammoniac (NH3),

- le sulfure d'hydrogène (H2S),

- des hydrocarbures (méthane CH4,

acétylène C2H2, éthane

C2H6).

D'autres molécules, des molécules soufrées,

des cyanures et des molécules organiques plus complexes, sont

détectées à l'état de traces.

Cette composition, qui retrace celle des glaces cométaires,

ressemble fort à celle observée pour les glaces

interstellaires.

L'eau contenue sous forme de glace dans les noyaux cométaires,

en se sublimant entraîne les autres molécules volatiles

et les particules de poussière. Cette production d'eau est

d'autant plus importante que la comète est proche du Soleil.

Mais à plus de 4 unités astronomiques, la glace d'eau

n’est pas suffisamment chauffée par le Soleil pour se

sublimer : l'activité cométaires qu’il est

cependant possible d’observer parfois est alors due à la

sublimation de molécules plus volatiles, comme le monoxyde de

carbone.

Lors de son passage près du Soleil, la comète de

Halley, dont le diamètre du noyau est de 10 kilomètres,

produisait 30 tonnes d'eau par seconde. Avec un noyau

d'environ 50 kilomètres, la comète géante

Hale-Bopp en produisait 300. Une comète plus modeste comme

la comète Wirtanen ne produit que 300 kilogrammes d'eau par

seconde, mais la taille de son noyau n'est que d' 1

kilomètre.

L'eau qui s'échappe ainsi des comètes ne reste pas

intacte. Elle est rapidement dissociée (en quelques heures),

sous l'influence du rayonnement ultraviolet solaire, sous la forme de

radicaux OH et d’atomes

H et O.

NOTES (Jacques

Crovisier - Observatoire de Paris).

Les comètes sont-elles vraiment

à l'origine de l'eau terrestre?

Tous les corps du système solaire sont bombardés

sans cesse par des astéroïdes, des comètes et

autres petits corps. La présence de cratères d'impact

sur la Lune, et sur d'autres planètes ou satellites, en est la

preuve.

On estime que ce bombardement était bien plus intense

autrefois. D'où l'hypothèse que les chutes de

comètes sur Terre auraient pu contribuer à la

composition actuelle de son atmosphère et de ses

océans. En particulier, la glace des comètes aurait pu

apporter l'eau des océans.

Un test important permettant de comparer l'eau cométaire

à l'eau terrestre est la mesure de la proportion de

deutérium dans l'eau.

Il a été possible d'observer HDO et de mesurer ainsi le

rapport deutérium/hydrogène dans l'eau de quelques

comètes. On trouve ainsi un enrichissement en deutérium

d'un facteur 10 par rapport au milieu cosmique (où D/H =

1/30000) et à la Nébuleuse primitive qui a donné

naissance au système solaire.

Cependant, la concentration en deutérium est deux fois plus

élevée dans l'eau cométaires que dans l'eau

terrestre. Ce qui suggère une autre origine pour l'eau

terrestre, plus certainement les

astéroïdes.

Mais cette conclusion n'est peut-être pas définitive.

Elle est basée sur l'étude du deutérium dans

seulement trois comètes, toutes à longue

période, la période d’une comète

étant d’autant plus longue que la comète passe

plus de temps loin du Soleil.

On ignore encore tout de ce rapport pour les comètes à

courte période, qui ont probablement été plus

nombreuses à percuter la Terre, et qui ont suivi une histoire

différente.

NOTES (suite) :

Selon une découverte récente

(fin 2005), l'eau des

océans terrestre viendrait presque exclusivement des

astéroïdes

[météores

et météorites

].

Selon les scientifiques, vers la fin de la formation de la Terre,

celle-ci aurait subie un intense bombardement par des

astéroïdes porteurs de

glace d'eau; on vient

d'ailleurs de découvrir certains de ceux-ci encore

présents dans la "ceinture d'astéroïdes" se

trouvant entre les planètes Mars et Jupiter, et "actifs"

puisque dégageant de l'eau comme

les comètes !Raccourcis : L'eau

dans le système solaire

Egalement > en 2014 une équipe dirigée par

l’astronome Ilsedore Cleeves (université

du Michigan) a mené l’enquête sur

l’hydrogène et la proportion de

deutérium (2H, ou D, est

composé d’un proton et d’un neutron), un de

ses isotopes naturels dans l’eau. Le rapport de celle-ci

enrichie en 2H, également appelée eau

lourde, avec l’hydrogène ne dit pas dans quelle mesure

cet élément a résisté aux conditions

infernales qui régnaient dans la nébuleuse

protosolaire.

Après tout, si l’essentiel du deutérium avait

disparu, notre jeune Soleil n’aurait-il pas pu en recréer

?

Plusieurs des ingrédients requis étaient effectivement

réunis : basses températures, présence

d’oxygène et un rayonnement solaire potentiellement

important à ses débuts.

Aussi, pour le savoir, les chercheurs ont-ils repris la recette

à travers des modèles informatiques afin

d’observer l’apparition éventuelle de cet isotope

sur une période simulée d’un million

d’années. Mais cela n’a vraisemblablement pas

suffi… Le rapport deutérium-hydrogène obtenu est

sans équivalent avec ce qui est constaté

aujourd’hui, 4,56 milliards d’années après la

formation des planètes, dans l’eau terrestre ou celle

amassée par exemple par les comètes (celles-ci sont

considérées comme de véritables machines

à remonter le temps, car elles conservent de la matière

présente dans le Système solaire primitif).

L’équipe conclut que jusqu’à 50 % de

l’eau de notre petite planète bleue proviendrait du

milieu interstellaire. Conel Alexander l’astrobiologiste

(institut Carnegie) explique : « nos résultats

montrent qu’une part significative de l’eau du

Système solaire, l’ingrédient le plus fondamental

pour favoriser la vie, est plus âgée que le

Soleil, ce qui indique que des glaces riches en matière

organique pourraient être trouvées dans tous les jeunes

systèmes planétaires ». C’est

plutôt une très bonne nouvelle pour les chasseurs de vie

extraterrestre. « Il faut suivre

l’eau » (« follow the water »)

arguent les scientifiques (c.f. Nasa). - [Sources : Xavier

Demeersman, Futura-Sciences].

Nota : le rapport D/H de l'eau des océans de la Terre

est de 1,55 10-4 . La valeur du rapport D/H terrestre

étant comprise dans la gamme des rapports D/H des

astéroïdes situés entre Mars et Jupiter,

l’eau des océans sur Terre pourrait ainsi provenir

préférentiellement des astéroïdes et de

certaines comètes. Ces résultats importants viennent

d'être publiés en 2014 dans la revue Science

Express.

Valeurs des rapports deutérium/hydrogène (D/H) dans

différents objets du Système solaire, regroupés

par couleur avec les planètes et satellites (bleu), les

chondrites de la ceinture d’astéroïdes (gris), les

comètes originaires du nuage de Oort (violet) et les

comètes joviennes (rose). © B. Marty,

Esa, Altwegg et al.

Soleil

(image - lien

web)

Précisions : les temps - heures,

jours, années - sont donnés en références

à la Terre.

(source principale : NASA/JPL -

08/2014)

Une des milliards

d'étoiles qui peuplent la Voie Lactée

(notre

galaxie)

----------

Diamètre du

soleil

(équatorial) : 1 391 000 km.

Masse :1,989 x 1030 kg

Période de rotation :

env. 26,8 jours

(terrestres)

à l'équateur et 36 jours vers les

pôles.

------

C'est sa température de surface de 5777 kelvin

(*),

qui produit un rayonnement dans le jaune

(la

température centrale serait de 15,4 millions de

Kelvin)

----------------

Principales composantes

chimiques :

Hydrogène = 92,1% - Hélium = 7,8% -

Oxygène = 0,061%

Carbone = 0,030% - Azote = 0,0084% - Néon =

0,0076%,

[et d'autres

éléments à l'état de

traces]

|

*Unité de

température thermodynamique (K). Elle commence

à la température absolue.

0 K équivaut à -273°C

(l'eau se transforme en glace à 273 K

et bout à 373 K, à PN).

RETOUR

(sytème solaire)

Mercure

(image) (vidéo,

12 mn)

Distance au soleil

(moyenne) : 57 909 227 km

(0,387

UA)

Rotation : 58,6462 jours terrestres - Durée

de révolution : 87,97 jours terrestres

Diamètre : 4879,4 km (équatorial)

Atmosphère

très ténue (He[42%], Na[42%]

et O2[15%]

- P

=10-15

bars)

----------

Température maximum au sol (face

éclairée) : -173/427 °C

-----------------

------Absence

d'eau au sol : mais présence de glace,

et peut être de la vapeur d'eau atmosphérique

(?)

|

Notes : la sonde Messenger a découvert dans ses

régions polaires de vastes quantités de glace.

RETOUR

Vénus

(image) (vidéo

YouTube, 44 mn)

Distance moyenne au soleil : 108,209 millions de

km

(0,723

UA)

Rotation : 243,018 jours (sens

rétrograde) - Durée de

révolution : 224.7 jours,

(le jour vénusien dure environ 117

jours terrestres)

-----------------

Diamètre : 12 103.6 km

(équatorial).

Elle est entourée d'une couche de nuages opaques

en haute altitude.

Ceux-ci se déplacent à plus de 360 km/h. On y

rencontre des cristaux de CO2, des gouttelettes d'acide

sulfurique et de SO2, de la vapeur

d'eau.

Seulement 2 % de lumière solaire passe vers le sol

(30% pour la Terre).

L'hydrogène libéré s'est

échappé et l'oxygène a oxydé le

sol (d'où la couleur

ocre-rouge).

Température moyenne au sol :

456.8°C.

Atmosphère : CO2

[96%] et N2

[3%],

Pression (atmosphère) :

93 000 hPa (93 bars ou 91,78 atm),

soit environ 94 fois celle de la Terre.

------------------

Activité géologique importante. Absence de

vie.

|

RETOUR

Terre (image)

Distance moyenne au soleil

: 149,6 millions de km

(1

UA)

Rotation : 23,56 heures (jour sidéral) -

Durée de révolution : 365 1/4 jours

Diamètre : 12 756,2 km équatorial, et

polaire : 12 713,6 km.

Masse : 5,973.1024 kg

---------

Pression moyenne de l'atmosphère au

sol : 101 325 Pa (1013,25 hPa, soit 1,013

bar).

Température moyenne au sol :

15°C

(pression et

température décroissent avec l'altitude,

à 12 km la pression est 7 fois plus faible qu'au

sol

et la température baisse de

70°)

Composition de l'atmosphère : 78,09 % d'azote,

20,95 % d'oxygène, 0,93 % d'argon, 0,03 % de CO2

---------

La position de la Terre par rapport au soleil, la

présence de saisons et de climats différents

ainsi que la présence d'eau liquide ont permis

l'apparition de la vie.

------------

Satellite : la Lune

Totalité du volume

d'eau

terrestre : évaluée à 1 358

266 020 km-cubes

[km3],

ou 1,358.1018

m3

(1,3

Em3)

dont :

eau liquide = 1 329 081 627

km3,

glaces = 29 158 567

km3,

eau atmosphérique = 12 913

km3

(Rappel : 1 km3 =

1 milliard de m3, ou 109 m3)

|

Aujourd’hui, si l’on pouvait éroder tous les

reliefs de notre planète, l’eau liquide recouvrirait

toute sa surface formant une couche de 3 kilomètres

d’épaisseur, une situation très différente

de celle de ses consœurs !

RETOUR

la Lune

(image)

Distance moyenne à la Terre : 384 400 km

(mais, éloignement de 4 cm par

an)

Diamètre : 3 476 km

(équatorial), soit 27% env. du

diamètre terrestre.

Masse : Masse : 7.349 x 1022 kg

--------

Rotation : 27 j. 8 h - Durée de

révolution autour de la Terre : 27 j. 8 h

Température au sol (face

éclairée) : de +100 le jour à -50

°C la nuit ,

face non éclairée : -150 °C .

Pas d'atmosphère.

Certains scientifiques américains ont annoncé

qu'il y aurait de l'eau

sur la Lune ?

(sous forme de

glace

bien sûr ! - Lien sur > futura-ciences).

En fait, des données récentes

(images de la sonde Kaguya)

contrediraient cette annonce peut

être un peu rapide...donc, à suivre

(peut être grace à la

sonde Lunar Reconnaissance Orbiter [LRO]

?

|

A noter que certains satellites des planètes autre que la

Terre ont un diamètre supérieurs à la Lune :

Ganymède, Titan, Callisto et Io

RETOUR

Mars

(image)

Distance moyenne au soleil : 228,943 millions de

km (1,53

UA)

Diamètre : 6 779 km (équatorial).

Rotation : 24,623 heures - Durée de

révolution : 686,98 jours

(1 an et 321,7 jours

terrestres)

------------------

Température moyenne, au sol : -63°C

Les températures vont de -128° C

(la nuit aux pôles en hiver)

à +27 °C (en été

à l'équateur)

Atmosphère : 95,3 % de

CO2, 2,7 % d'azote

[N2], 1,6% d'argon

[Ar], 0,07 % de monoxyde de

carbone [CO], 0,13 %

d'oxygène

[O2],

et 0,03 %

de vapeur

d'eau.

Pression de l'atmosphère : en moyenne de 600

Pa (0,6 kPa, soit 6

millibars),

[soit environ 1.7 fois moins que sur la

Terre]

-------------------------

2 satellites : Phobos

(image)

et Deïmos (image)

Présence de calottes

glaciaires au niveau des pôles : elles piègent

un mélange d'eau et de neige carbonique. Il n'y a pas

de présence d'eau liquide au

sol*,

bien que les anciens lits de fleuves trouvés,

indiquerait que celle-ci était présente il y a

quelques millions d'années.

Peut-être dans le

sous-sol ?

|

*La faible

valeur de la pression atmosphérique ne permet pas à

l'eau liquide d'exister à la surface de Mars.

L'eau ne peut donc exister de façon permanente en surface que

sous forme de gaz (vapeur

d'eau) ou de glace.

-----------------

Lien interne sur les missions vers Mars : ici

Lien web à visiter :

Mars >

The Mars Exploration Program

<Overview>

RETOUR

Jupiter

(image)

Distance moyenne au soleil : 778,340 millions

de km (5,2

UA)

Rotation : 9.92496

heures - Durée de révolution : 11 ans 313

j

Diamètre : 139 822 km

(équatorial,

> polaire : 113 628 km, P=1

atm)

Température au

plafond des nuages :

-145 °C (au

centre de la planète : environ 20 000

K)

Il n'y a pas de surface rigide

(l'atmosphère

est constituée à 90 % d'hydrogène et

environ 10% d'hélium)

avec de petites quantités de méthane,

d'ammoniaque et

d'eau,

et d'autres éléments, mais le centre doit

être constitué par un noyau liquide

d'hydrogène métallique.

Jupiter possède des anneaux en faible quantité

et très fins.

Aucune vie de type terrestre possible.

--------------------

Principaux satellites (par

ordre de grandeur) : Ganymède

(1), Callisto (2),

Io (3) et Europe

(4)

- 80 corps satellitaires, 72 sont

officiellement numérotés, dont 57

nommés (2021) -

|

(1) Ganymède (image)

:

Distance de Jupiter : 1 070 000 km -

Diamètre : 5 262,4 km - Masse :

1,4819.1023 kg

Ganymède se compose très probablement de noyau

rocheux (et peut être une part

métallique), avec un manteau

d'eau glacé et une

croûte de roche qui se compose très

probablement de glace et de

silicates, et sa croûte est probablement une couche

épaisse de glace et

d'eau.

Il y a sous la surface, un

océan d’eau liquide

et salée.

< voir page

sur cette lune >

|

(2) Callisto (image)

:

Distance de Jupiter : 1 883 000 km -

Diamètre : 4 820 km - Masse :

1,08.1023 kg

Callisto semble se composer d'une croûte d'environ 200

kilomètres de profondeur.

Sous la croûte, existerait un

océan d'eau salé

de plus de 10 kilomètres.

Les météorites ont perforé des

trous en croûte de Callisto, faisant répartir

l'eau

sur la surface

(glace)

et formant des rayons et des anneaux autour des

cratères.

|

(4) Io (image)

Distance de Jupiter :

421 800 km - Diamètre : 3 643,2 km

(±1,0)

- Masse : 8,93.1022 kg

Ce satellite se compose principalement de roches avec un

petit peu de fer.

Un volcanisme actif sur Io a été la

plus grande découverte. Les panaches des volcans se

prolongent à plus de 300 kilomètres au-dessus

de la surface, la lave étant

éjectée

et accélérée à 1 km/s.

Io est par ailleurs situé dans une intense ceinture

de rayonnement : les électrons et les ions

emprisonnés dans le champ magnétique de

Jupiter. Certains des ions plus énergiques (soufre et

oxygène) tombent le long du champ magnétique

dans l'atmosphère de la planète Jupiter, ayant

pour résultat des aurores.

Peut être de l'eau

à l'état de

vapeur (?)

|

(3) Europe (image)

:

|

Distance de Jupiter : 670 900 km -

Diamètre : 3 121,6 km - Masse :

4,80.1022 kg

Sa surface éclatante et presque lisse serait,

d’après les dernières données

envoyées par la sonde Galileo, une

banquise

(environ 40/100 km

d'épaisseur) sous laquelle il pourrait y avoir

un océan d’eau liquide

et salée. Ce serait les mouvements d'eau

liquide qui entraîneraient ces fissures. De l'acide

sulfurique

(H2SO4) a

été trouvé sur la surface gelée

de cette lune glaciale, et également de

l'oxygène moléculaire

(O2) dans

l'atmosphère.

< voir page

sur cette lune >

|

A

écouter

(Ciel

& Espace -

Radio)

> Sous

les lunes de Jupiter, la quête de

l’eau

(avec Olivier Grasset,

planétologue, laboratoire de Planétologie et

géodynamique de l’Université de Nantes.

Responsable scientifique du projet

Laplace).

RETOUR

Saturne

(image)

Distance moyenne au soleil

: 1 426 666 422 km

(9,536

UA)

Diamètre moyen : 116 464 km

(équatorial)

Rotation : 10,656 hours

- Durée de révolution : 29 ans &

168 jours.

Température moyenne des nuages : -125 °C - au

centre de la planète : env. 14000 K

---------------------------------------

Saturne est entourée de centaines d'anneaux

(500 - 1000) formés de

poussières,

et de débris de roches et de

blocs de glace en orbite autour

de la planète

(du cm à plusieurs mètres).

L'épaisseur des anneaux n'est que de 1,5 km, alors

que ceux-ci s'étalent sur plusieurs milliers de

km.

---------------

- 274 satellites ont leurs

orbites confirmées

[2025]

Parmi lesquels 53 ont été

nommés, dont Encelade (1),

Téthys (2),

Dioné

(3),

Rhea

(4),

Japet

(6), mais surtout Titan

(5)

> (voir ci-dessous, classement par ordre de

proximité avec Saturne

)

|

(1) Encelade (image)

Planète tellurique

située à 238 020 km de Saturne.

Diamètre moyen (eq.) : 498 km - Masse

: 8.419

kg

Formée principalement de de silicates et de

fer,

Encelade serait recouvert de

glace

"propre", on observe des

"geysers froids" formés de

vapeur et

glace

d'eau ".

Selon un

modèle, les jets de vapeur et de particules de glace

émanant des « rayures de tigre »

proviendraient de réservoirs souterrains d'eau

liquide sous pression

(océan

?), et

s'échapperaient par des bouches de sorties ayant

« percé » la croûte à cet

endroit.

|

> Voir une image

récente de geysers (2009) et page

sur cette lune

(2) Téthys (image)

Planète tellurique située

à 294 660 km de Saturne.

Diamètre (eq.) : 1060 km - Masse :

6,22.1020 kg

Elle serait composée principalement de de

glace d'eau et de

roches.

|

(3) Dioné (image)

Planète tellurique située

à 377 420 km de Saturne.

Diamètre (eq.) : 1120 km - Masse :

1,05.1021 kg

Dioné serait composée principalement de de

glace d'eau et de roches (1/3

de sa masse).

|

(4) Rhéa (image)

Planète tellurique située

à 527 040 km de Saturne.

Diamètre éq.: 1530 km - Masse :

2,49.1021 kg

Rhea est composé principalement de

glace d'eau et de

roches

(représentant moins de 1/3 de sa

masse).

|

(5) Titan (image)

- (anim ,

117

Ko)

Planète tellurique située

à 1 221 830 km de Saturne (en

moyenne).

Diamètre

(équatorial) : 5151 km (±4)

- Masse : 1.3455 x

1023 kg

Température au sol :

-179 /-210° C,

eau

et CO2 présents

sont

gelés.

(sauf peut

être en sous-sol...)

Pression

atmosphérique

(mesurée

à la

surface) :

1 467 hPa

(mbar).

L'atmosphère contient surtout de l'azote

(90-98%) et du méthane

(1-6%).

(Il existe des lacs/rivières d'

hydrocarbures à la surface [méthane et

éthane principalemet]).

En dehors de la température,

c'est le seul corps astral qui

possède une atmosphère voisine de la

Terre

(avant l'apparition de la vie

basé sur

l'oxygène).

|

Tour virtuel de Titan

(lien,

en anglais) - Image

Carte du sol (2019)

(6) Japet (Iapetus) (image)

Planète tellurique située

à 3 561 300 km de Saturne.

Diamètre : 1460 km - Masse :

1,88.1021 kg

Japet serait composé principalement de roches (

très peu de glace

d'eau).

|

RETOUR

Uranus

(image)

Distance moyenne au soleil : 2 870 658 186

km (19 UA)

Diamètre : 51 118 +/- 8

km (équatorial)

Rotation (durée): 17,24 heures

(sens

rétrograde)

Durée de révolution orbitale

(années) :

83,75

(Uranus se distingue par le fait qu'elle

est très inclinée sur son axe, soit

97,86°)

------------------

Elle est entourée d'anneaux (9

connus) formés de blocs

de glace pour le premier

et entourés de poussières.

-----------------------------------------

L'atmosphère d'Uranus de se compose de 83%

d'hydrogène, 15% d'hélium, 2% de

méthane

et d'un peu d'acétylène et autres

hydrocarbures.

NOTA : un océan

d'eau,

d'ammoniac et de méthane, extrêmement

pressurisé et conducteur pourrait se trouver entre le

noyau et l'atmosphère (à confirmer

!).

------------------

Principaux satellites : Titania

(1) et

Oberon

(2), Umbriel (3), Ariel (4) et

Miranda (5).

- 27 corps satellitaires connus

(2019)

-

[liste des 16 principaux

satellites > 50 km de

diamètre]

|

(1) Titania (image)

Distance d'Uranus

(moyenne)

: 436 298 km -

Diamètre (eq.)

: 1578 km - Masse :

3,53.1021 kg

Titania est la plus grande lune d'Uranus.

Elle est marquée par quelques grands bassins

d'impact, mais est généralement couverte de

petits cratères et de roches très

rugueuses.

Ce serait un mélange d'environ 40-50%

de glace d'eau, le reste

étant de la roche.

|

(2) Oberon (image)

Distance d'Uranus

(moyenne)

: 583 420 km -

Diamètre (eq.) : 1522,8

(± 5,2)

km - Masse : 3,03.1021 kg

Oberon est une lune d'Uranus qui est

caractérisé par un vieux cratère de

surface glacée.

La surface montre peu d'évidence d'activité

interne autre qu'un certain matériel foncé

inconnu qui couvre apparemment les planchers de beaucoup de

cratères.

(Il y a des rayons semblables à ceux

vus sur la lune de Jupiter, Callisto).

Pas d'atmosphère.

|

(3) Umbriel (image)

Distance d'Uranus

(moyenne)

: 265 980 km -

Diamètre (eq.) : 1 169 km - Masse :

1,27.1021 kg

Umbriel est une lune d'Uranus très sombre. La surface

est fortement cratérisée et a probablement

été stable depuis sa formation.

Elle serait formée d'un mélange de

glace d'eau

(environ 40-50%) et de roche.

|

(4) Ariel (image)

Distance d'Uranus

(moyenne)

: 190 930 km -

Diamètre (eq.) : 1 159 km - Masse :

1,27.1021 kg

Elle serait formée d'un mélange de

glace d'eau

(environ 40-50%) et de roche.

La surface serait un mélange de terrain formé

de centaines de cratères, reliés par un

ensemble de vallées (de centaines de

km de longueur et de plus de 10 km de

profondeur).

|

(5) Miranda (image)

Distance d'Uranus

(moyenne)

: 129 900 km -

Diamètre (moyen) : 471 km - Masse :

6,59.1019 kg

Elle serait formée d'un mélange de

glace d'eau et de roche.

Sa surface semble composée de glace d'eau

mêlée à des composés de

silicates,

et de carbonates ainsi qu'à de l'ammoniac.

lPar ailleurs, la surface comprend de vastes plaines

vallonnées piquées de cratères et

traversées par un réseau de failles

escarpées et de rupes.

Elle présente surtout trois impressionnantes

couronnes, aussi appelées « coronae »,

dont les diamètres dépassent les 200

km.

|

RETOUR

Neptune

(image1, image2)

|

Distance moyenne au soleil :

4 498 396 441 km (30,

06 UA)

Rotation : 16,11 heures - Durée de

révolution orbitale

(années)

: 164.79132

Diamètre : 49 520 km

(équatorial).

--------------

L'atmosphère de Neptune se compose de 85%

d'hydrogène, 13% d'hélium, 2% de

méthane.

C'est le méthane

qui donne à Neptune sa belle couleur

bleue.

Température moyenne des

nuages : -193 à -214°C.

Les deux tiers

internes de Neptune seraient composés d'un

mélange de roche fondue, d'eau, d'ammoniaque

et de méthane liquide. Le tiers externe est un

mélange de gaz chaud comprenant de

l'hydrogène, de l'hélium, de l'eau et

du méthane.

Neptune a quatre

anneaux, lesquels sont très étroits et

pâles. Les anneaux sont faits de particules de

poussière issues de l'impact de petites

météorites sur les lunes de Neptune.

Principaux satellites

(par ordre de tailles) :

Triton(1),

Proteus (2)

et Nereide

(3).

- 14 corps satellitaires connus

(2019)

-

|

(1) Triton (image)

- (anim,

171 ko)

Distance de Neptune (en

moyenne) : 354 760 km

Diamètre (équatorial)

: 2 706,8 km - Masse :

2,139.1022 kg.

Triton a une densité moyenne d'environ 2,059

g/cm3 (densité de l'eau : 1,0

g/cm3). Ceci signifie que Triton contient plus de

roche à l'intérieur que les satellites de

glaces de Saturne et d'Uranus.

La plupart des structures géologiques sur la surface

de Triton sont probablement constituées de

glace d'eau.

La température sur la surface est environ 38 kelvins

(-235°C) : la surface la plus

froide de n'importe quel corps actuellement visité

dans le système solaire, excepté Pluton.

Il y a une

atmosphère, très ténue (environ 0,01

millibar), composée principalement d'azote avec un

peu de méthane. et

contient

des neiges

d'azote.

Egalement des geysers ont été observés

(2009).

|

(2) Protée ou Proteus (image)

Distance de Neptune : 117 600 km

Diamètre : 418 km (436 x 416 x

402) - Masse : 5.1019

kg

Protée est une lune avec une surface sombre.

Elle est fortement cratérisée et ne montre

aucun signe d'activité géologique.

Pas d'eau trouvée

(2019).

|

(3) Nereïde (image)

Distance de Neptune (moyenne) : 5 513

400 km

Diamètre (D) :

340 km - Masse : 3.1019

Son orbite est la plus fortement excentrique de n'importe

quelle planète ou satellite du système

solaire, sa distance à Neptune variant de 1 353 600

à 9 623 700 km; ses caractéristiques indiquent

qu'elle serait peut être un asteroïde

capturé (ou un objet de la ceinture

de Kuiper).

Pas d'eau

trouvée (2019).

|

[ les autres lunes sont : Larissa (D:194

km), Galatea (176 km), Despina

(150 km), Halimede (62

km), Laomedeia (42 km), Naiad

(66 km), Neso (60 km),

Psamathe (40 km), Sao (44

km), Thalassa (82 km) et

Hyppocamp (18 km) ]

( source

(2019) :

NASA)

RETOUR

Pluton & Charon (image,

2015)

Pluton

(image 1,

image 2,

2015)

Distance moyenne au soleil : 5, 906 milliards

km (39,48 UA)

Diamètre

(équatorial)

: 2379,8 +/- 4 km -

Rotation : 6, 38 jours

(rétrograde)

Durée de révolution orbitale

(années terrestre) : 248

(90 560 jours)

(mis à jour 2017)

-----------

Composition atmosphérique :

Azote (99%), méthane et

dioxyde de carbone.

Pluton est si loin du soleil que même l'azote, l'oxyde

et le di-oxyde de carbone, les gaz de méthane

gèlent partiellement sur sa surface ; T°C (sol)

: -220/-230

-

présence

d'eau en

surface, sous forme de glace (et

même de montagnes de glace d'eau),

(Pluton aurait un

océan

sous sa surface de glace ?)

---------------------------------------------------

Nota* :

outre Charon (voir

ci-dessous), 4 petites "lunes" ont

été découvertes autour de Pluton :

Nix (D=42 km), Hydra

(D=55 km), Kerberos (D=12 km) et Styx (D=7

km).

( images

Nix et Hydra )

|

Charon

(image,

2015)

Distance de Pluton (moyenne) : 19 640

km,

Diamètre : 1208 km env (50%

env. du diamètre de Pluton)

Rotation : 6,38 jours - Durée orbitale

: 6,38 jours (terrestres, autour de

Pluton)

- glace

d'eau détectée en

surface.

|

(*

fournies par la sonde New Horizons,

2015/2016)

RETOUR

------------------------

(source principale : NASA/JPL -

03/2010-2015)

Liens web de ce chapitre : http://www.nineplanets.org/

, solarviews

et Ciel &

Espace

|

Fin du chapitre L'eau

ailleurs

|

...

...