|

|

Remarque préliminaire :

Les nuages sont l'expression la plus importante des

phénomènes qui se produisent dans la troposphère.

Puisqu'ils sont visibles, les nuages nous donnent rapidement une

bonne idée du temps qu'il fait : nuage d'orage ou inoffensif

cumulus !

Étapes de la formation d'un

nuage.

L'air clair (absence de nuages) contient toujours des

particules microscopiques invisibles à l'oeil nu. On les

appelle "noyaux de condensation ou de

congélation", constitués de particules provenant

des éruptions volcaniques, de poussières

arrachées au sol, de poussières de combustion, de

pollens, ect. Et peut être d'une action des rayons cosmiques

(Sciences et Avenir, N° Hors-Serie,

octobre/novembre 2012, pages 37/38).

Par ailleurs, l'air peut contenir un maximum de vapeur d'eau, maximum

qui dépend en fait de sa température; lorsque ce

maximum est dépassé, on dit que l'air est

sursaturé.

Les molécules de vapeur d'eau contenues dans l'air vont donc

se condenser en eau liquide au contact des noyaux de condensation ou

encore se solidifier au contact des noyaux de congélation si

la température est inférieure à 0 °C. L'eau

liquide condensée sur les particules microscopiques va par la

suite s'évaporer et retourner dans l'air sous forme de vapeur

d'eau.Tant que le nombre de molécules de vapeur d'eau qui se

condensent est égale au nombre de molécules qui

s'évaporent d'une particule, il ne peut y avoir formation de

gouttelette d'eau. Cependant, lorsque la température de l'air

est suffisament basse, le nombre de molécules qui se

condensent devient plus grand que le nombre de molécules qui

s'évaporent.

À partir de ce moment, on dit que l'air est

sursaturé de vapeur d'eau et il y a formation d'une

gouttelette d'eau : les nuages sont formés de plusieurs

millions de ces gouttelettes. En réalité, les nuages se

forment lorsque de l'air qui contient de la vapeur d'eau est

soulevé en altitude. La parcelle d'air qui part du sol

contient une certaine quantité de vapeur d'eau qui ne change

pas durant son ascension.

Puis, en se soulevant, l'air prend de l'expansion (car la pression

atmosphérique diminue en altitude), sa température

diminue et son humidité relative augmente.

Nota : l'air peut être soulevé de différentes

façons :

À une certaine altitude, l'humidité relative est suffisamment élevée pour que la parcelle d'air devienne sursaturée et une partie de la vapeur d'eau se condense sur les noyaux de condensation (ou congélation). À partir de ce moment, des gouttelettes ou des cristaux commencent à se former :

(l'eau sous forme de vapeur dans l'air est invisible, mais elle

peut devenir visible lorsqu'elle retourne à l'état

liquide [eau] ou solide [glace]).

Nota : la dissipation des nuages à l'inverse de

leur formation, se produit lorsque l'air en altitude subit un

réchauffement et donc un assèchement relatif de son

contenu en vapeur d'eau, puisqu'un air chaud peut contenir plus de

vapeur d'eau qu'un air froid. Ce processus est favorable à

l'évaporation, ce qui dissipe les nuages.

Le réchauffement de l'air en altitude est souvent causé

par une subsidence de l'air (déplacement d'air

vers le sol dans l'atmosphère) qui entraîne une

compression

adiabatique de celui-ci.

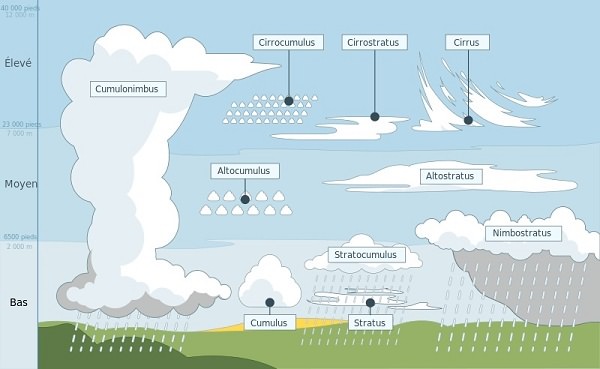

Description des types

de nuages.

Toutes les classifications sont inspirées de celle de

Howard (chimiste anglais,1803).

La classification la plus récente est celle de

l'Organisation météorologique mondiale

publiée en 1956 dans l'Atlas international des nuages.

Le tableau ci-dessous présente les quatre principales familles

de nuages de ce système (Ahrens, 1994).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nota :

- des nuages proches du sol (arcus) en forme de rouleau horizontal,

dense (souvent accompagné de pluies et de

rafales de vent grêle, signe précurseur d'orage)

:

- des nuages (nuages nacrés) se trouvent à 15-25

kilomètres d'altitude, au dessus donc de la troposphère

(jusqu' à 8 à 15 kilomètres de

hauteur),

- des nuages (nuages noctulescents) se trouvent à 80-85

kilomètres d'altitude dans la mésosphère,

partie atmosphérique comprise entre 50 km et 80 km d'altitude,

au-dessus de la stratosphère, et proche de l'espace :

Chaque famille est subdivisée selon

l'aspect. Un nuage qui présente une base uniforme sans

détails repérables, par exemple, est appelé

« stratus » alors qu'un nuage dont la base a une

configuration ou une structure bien définie est appelé

« cumulus » ou nuage de « type cumulo » .

Certains nuages sont surtout des nuages à

précipitations et sont alors appelés « nimbus

».

Même si les nuages sont en constante évolution, on a pu

définir un nombre limité de formes

caractéristiques permettant de les classer en

différents groupes. La classification des nuages de l'Atlas

international des nuages compte dix groupes principaux,

appelés "genres"

:

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Notes :

À l'intérieur des nuages, les molécules

d'eau contenues dans la vapeur se condensent, s'attirent et font

naître entre elles une force de cohésion qui leur permet

de former des gouttelettes. Celles-ci se percutent et

s'agglomèrent ensuite sous l'effet d'un

phénomène physique désigné sous le terme

de coalescence pour devenir des gouttes d'eau de pluie.

Lorsque les nuages se situent à une altitude inférieure

à 2.000 mètres, les turbulences atmosphériques

sont faibles et limitent le phénomène de coalescence.

La taille des gouttes reste elle aussi limitée. Leur

diamètre ne dépasse pas 1 millimètre. On parle

plutôt de bruine.

Dans les nuages plus élevés, entre 2.000 et 5.000

mètres, les turbulences sont plus importantes et le

diamètre des gouttes peut atteindre 6 millimètres.

C'est d'ailleurs la taille maximale que l'on puisse observer pour une

goutte de pluie qui tombe. Car, au cours de sa chute, la goutte est

soumise, en plus de la force de tension superficielle qui fait sa

cohésion, à une force de friction due aux frottements

avec l'air. Lorsque les gouttes sont trop volumineuses et atteignent

ces fameux 6 millimètres de diamètre, cette force de

friction entraîne l'explosion de la goutte en fragments de

tailles inférieures.

La quantité d'eau que

contient un nuage est très importante (mais

variables selon le type de nuage et sa dimension). Les nuages

qui ont une très faible densité, comme les

cirrus, contiennent très peu d'eau liquide puisque ce

sont des nuages de glace situés à haute altitude.

Contrairement aux cumulonimbus qui sont des nuages à

contenus en eau liquide très élevés.

On aura, Mc = le contenu en eau liquide, en g / m3

(exemples, Thompson, 2007

) :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La concentration en gouttes d'eau d'un nuage est le nombre de

gouttes d'eau par volume n,

généralement exprimé en centimètre cube

(Wallace, 2006).

La formule est la suivante : n = N/V , avec N

= nombre total de gouttes d'eau et V volume du nuage.

et, Mc = (mLn) / N, avec

mL = la masse d'eau contenu dans

une parcelle d'air.

Ainsi donc par exemple, un cumulonimbus de 4,5 km3

(soit 4,5.109

m3) doit contenir entre

4,5.109 g et

13,5.109 g

environ, soit entre 4 500 et 13 500 tonnes d'eau !

Qui serait donc capable en théorie de déverser au total

(événement très violent avec un

volume de précipitation de 100 mm) cette

quantité d'eau sur 45 000 km² (4,5

millions d'hectares), soit le 1/12 de la superficie de la

France métropolitaine ou la superficie de la région

Midi-Pyrénées.

(rappel : 1 km3 = 109 m3 = 1 000 000 000

m3).

NB :

Le cumulonimbus est le nuage avec le plus d'extension

verticale et l'énergie qu'il renferme peut être

impressionnante : les plus gros pouvant rivaliser avec

l'énergie, en "équivalent TNT", de la bombe atomique de

Nagasaki (21 000 à 23 000 tonnes de

TNT).

La quantité d'eau d'un nuage (gouttelettes

d'eau liquide + cristeaux de glace), donc hors vapeur d'eau et

poussières, ne représenterait qu'un

millionième de son poids total !

(JP. Chalon, EDP Sciences, 2004).

(et lien > https://actu.lachainemeteo.com/actualite-meteo/2014-01-17-11h15/combien-pese-un-nuage-23880

Effet d'un temps

nuageux.

Le jour :

Durant le jour, la surface de la Terre est

réchauffée par le Soleil. Si le ciel est clair, presque

tous les rayons du Soleil atteignent le sol. Le sol se

réchauffe et réchauffe à son tour l'air qui est

au-dessus.

Par contre, si le ciel est nuageux, une partie des rayons du

Soleil est réfléchie par les nuages (par les

gouttelettes d'eau et cristaux de glace) vers l'espace. Il y aura

donc moins de rayons solaires qui se rendront au sol pour le

réchauffer. En d'autres mots, le sol va moins se

réchauffer s'il y a des nuages que s'il n'y en a pas. La

température de l'air environnant sera plus faible : il fera

moins chaud.

La nuit :

Durant la nuit, un ciel nuageux provoque l'effet inverse sur la

température de l'air. Si le ciel est clair, les rayons

émis par la surface de la Terre s'échappent vers

l'espace et le sol se refroidit rapidement.

Si le ciel est nuageux, une partie des rayons émis par

la surface de la Terre est absorbée par les nuages. Les nuages

vont émettre à leur tour de l'énergie vers

l'espace et vers la Terre sous forme de rayonnement. Le sol absorbe

les rayons émis par les nuages et se réchauffe un peu.

Par la suite, le sol réchauffe l'air qui est au-dessus. Donc,

si la nuit est nuageuse, la température de l'air se refroidit

moins rapidement que si la nuit était claire. Cela veut dire

qu'il fera plus chaud cette nuit-là.

L’orage (eau-rage,

oh désespoir...) :

La plupart des orages se forment lorsqu’un nuage est

soumis à un soulèvement qui le transporte à une

altitude où la température est nettement plus basse. Le

nuage aspire alors à sa base de l’air chaud et

chargé d’humidité, s’organise en cellule

convective avec en son sein de fortes différences de

densité. Celles-ci amplifient considérablement

l’agitation convective, ce qui permet au nuage d’atteindre

de hautes altitudes où les basses températures

favorisent la condensation de l’eau, la formation de grosses

gouttes puis leur chute en averses abondantes. L’orage

apparaît lorsque, dans ces nuages fortement agités entre

la phase gazeuse légère et ascendante et la phase

liquide constituée de gouttes beaucoup plus lourdes

entraînées vers le sol par gravité, les

frottements sont suffisants pour engendrer une ionisation de

l’air accompagnée d’éclairs et de tonnerre

(dans le nuage électriquement neutre, les charges

électriques positives et négatives se

séparent).

La différence de potentiel à l’origine de la

foudre peut produire un plasma, ce qui cause une expansion explosive

de l’air. L’éclair vu par un observateur

résulte de la dissipation de ce plasma.

L’évaporation de la pluie tombée sur le sol

provoque son refroidissement progressif et celui des couches

d’air voisines, réduisant ainsi la cause de l’orage

: présence d’air chaud et humide dans un environnement

plus froid. À moins qu’un apport d’air chaud et

humide extérieur ne compense ce refroidissement local, la fin

de l’orage est dès lors annoncée.

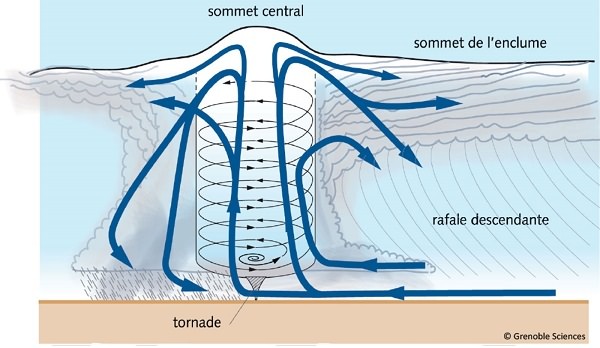

Lorsqu’une masse nuageuse assez lourde effectue une rotation

suffisante, la cellule convective décrite

précédemment peut évoluer en tornade,

dont la structure se caractérise par un tube d’axe

presque vertical tourbillonnant du nuage au sol ou à la mer,

sans que cela affecte son caractère orageux. Ce tourbillon est

appelé « tuba ». Des circonstances assez

exceptionnelles sont nécessaires pour que, dans la partie

basse de la cellule orageuse, une sorte de toupie se forme et

descende au contact du sol, en concentrant très localement

à la fois la rotation prélevée alentour et la

charge en gouttes (voir figure ci-après). Ce

phénomène est dévastateur.

Organisation interne d’une cellule orageuse raccordée

au sol par une tornade. Même si les échelles ne sont pas

rigoureusement respectées, noter la petite taille de la

tornade (hachures grises) par rapport à celle des courants

ascendant et tournant (couleur bleue et pâle). La longueur de

la tornade peut être de 10 à 100 m,

l’épaisseur totale de la masse nuageuse de 5.000 m. Le

diamètre de la tornade peut être de 2 à 10 m,

alors que celui du courant ascendant peut atteindre 100 m. ©

Grenoble Sciences.

Phénomène météo : les nuages

d'ondes de Kelvin-Helmholtz...?

D'étonnantes vagues nuageuses apparaissent parfois

l'espace de quelques minutes avant de disparaître : les nuages

d'ondes (de Kelvin-Helmholtz), qui peuvent donner l'impression

d'observer un tsunami dans le ciel, se forment partout dans le

monde.

Si certains n'hésitent pas à l'appeler « tsunami

de nuages » tant les vagues du phénomène peuvent

être impressionnantes, les ondes de Kelvin-Helmholtz sont

inoffensives : l'observateur sur terre ne risque rien, ni pluie ni

vent ..Mais ces vagues nuageuses témoignent tout de même

d'une forte instabilité présente en altitude : les

pilotes d'avion tentent en général de les éviter

car ces ondes peuvent être à l'origine de fortes

turbulences...L'Atlas international des Nuages a récemment

renommé ce nuage Fluctus (mot latin pour « flotter »

ou « vague »), mais le terme majoritairement utilisé

reste celui de Kelvin-Helmholtz, du nom des deux physiciens qui l'ont

décrit pour la première fois.

Les nuages d'onde de Kelvin-Helmholtz sont

régulièrement aperçus partout dans le monde, et

plusieurs fois par an en France. Cependant, les plus spectaculaires

d'entre eux sont en général photographiés

au-dessus de la mer, près des côtes, ou en montagne,

proches des zones où les courants de vents en altitude sont

plus forts.

Ce même type d'ondes peut se produire dans l'eau, notamment

lors de la rencontre de l'eau douce d'un fleuve qui se jette dans

l'eau salée de la mer. Ici aussi, ce sont les variations de

vitesse et de densité qui génèrent ces ondes

maritimes, parfois visibles dans les images satellites. Les ondes ont

aussi déjà été observées dans les

profondeurs des océans, jusqu'à 500 m sous la

surface...

Dans l'espace, des ondes de Kelvin-Helmholtz ont déjà

été observées autour de la couronne du Soleil,

de Jupiter, de Saturne à la surface d'un nuage interstellaire

??

Explications.

Des ondulations liées à des différences de

vitesses :

Le phénomène se forme à la limite entre les

nuages et le ciel dégagé, lorsqu'une masse d'air chaud

circule au-dessus d'une couche d'air froid, plus basse.

En raison de la présence de forts vents horizontaux, la couche

supérieure se déplace plus rapidement que la couche

inférieure : cette instabilité forme alors des

ondulations, avec des crêtes à son sommet, plus ou moins

spectaculaires en fonction des courants de vent.

Ce sont donc les variations de vitesse entre ces deux couches qui

façonnent ces « vagues » ou « lames »

toujours en mouvement, avec la légère rotation que l'on

peut apercevoir. La couche supérieure est plus chaude, mais

aussi plus sèche que celle d'en dessous en raison de sa

vitesse, ce qui provoque l'évaporation du sommet du nuage de

manière dentelée.

La formation et la déformation du phénomène sont

très facilement observables à l'œil nu et cette

forme étonnante ne dure en général que quelques

minutes, voire même moins d'une minute !

![]() (utiliser

les menus à gauche) ou le retour de votre

navigateur.

(utiliser

les menus à gauche) ou le retour de votre

navigateur.

|

|