Concentrations des boues produites :

|

(filière potabilisation) |

- indicatives - |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Les boues se présentent donc sous forme d’une

«soupe» qui subit ensuite des traitements visant en

particulier à réduire leur teneur en eau :

épaississement, deshydratation avec ajout important de

chaux.

Mais, à la différence du traitement des boues d'eaux

résiduaires, le dimensionnement d'une installation de

traitement de boues d'eau potable est souvent soumis à des

incertitudes concernant la variation de la qualité de l'eau

brute (phénomènes de crues entrainant des limons et

autres matières facilement décantables).

Il est donc difficile de dimensionner l'installation sur une charge

d'entrée moyenne.

Techniques à appliquer en fonction de la destination finale :

Caractérisation.

Pour connaître le comportement d'une boue avec tel ou tel

type de traitement, une caractérisation poussée doit

avoir lieu. Pour cela, les paramètres qui doivent être

pris en compte sont :

Matières Sèches (MS) : c'est le

paramètre généralement mesuré. La

concentration en MS permet de connaître la quantité de

boue à traiter, quel que soit son niveau de concentration dans

la filière de traitement.

La détermination de la teneur en MS s'effectue à

l'étuve 105°C ou par infrarouge.

Matières En Suspension (MES) : les MS

étant faciles à déterminer sur les phases

concentrées, il n'en va pas de même sur des phases

clarifiées (surverses,

filtrats, centrats...) parce que les concentrations de

matières sont beaucoup plus faibles. Dans ce cas, la mesure

des MES est plus appropriée. Il convient par ailleurs

d'être prudent dans le calcul du rendement de capture qui doit

être exprimé, de préférence, en fonction

des MES (il est possible de déterminer par l'expérience

la relation entre MS et MES).

La détermination de la teneur en MES s'effectue par filtration

sur membrane.

Matières Volatiles (MV, en concentration) ou

Fraction Volatile (FV, en % de MS) : ce

paramètre livre une indication sur le degré de

stabilisation de la boue et son aptitude à divers traitements

(déshydratation, incinération...). Plus le taux de MV

est faible, plus la boue est facile à épaissir ou

à déshydrater, mais plus son exothermicité en

incinération est faible. On considère

généralement que MV = +/- MO

(Matière Organique).

Les boues d'eau potable possèdent de faibles MV (<30 % en

moyenne).

C.H.O.N.S. (Carbone,

Hydrogène, Oxygène, Azote, Soufre) : ce

paramètre permet d'estimer les performances d'une étape

ultérieure de traitement par voie thermique

(incinération) ou biologique (digestion anaérobie avec

production de biogaz, surtout valable pour les boues

résiduaires urbaines).

PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) : le

PCI, (à relier au CH.O.N.S), a une importance primordiale en

incinération. Il existe de nombreuses corrélations ou

modes de calcul du PCI.

Par exemple, il est possible d'avancer la corrélation

suivante, en exprimant le PCI en kWh/ kg de MS par rapport à

la fraction volatile : PCI = 0,048 * FV + 1,032.

Eléments-traces métalliques : quelle que

soit la destination finale des boues, la connaissance des teneurs en

éléments-traces métalliques est primordiale,

surtout en cas de valorisation. Les métaux suivants doivent

pouvoir être identifiés : Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd,

Hg, et éventuellement (normes

allemandes) TI (Thallium).

Indice de Boue (IB) : ce paramètre, à

relier indirectement aux MS et MV, dépend du temps de

séjour dans un bassin biologique. Sa bonne connaissance est

importante pour l'épaississement : plus l'IB est faible, plus

la boue est facile à épaissir.

DCO, DBO, PT, NTK : leur connaissance est secondaire

sur une chaîne de traitement des boues.

En revanche, il est important de connaître ces valeurs pour

différents filtrats, centrats et surverses retournant

éventuellement en tête de la file de traitement

eau.

Ceux-ci peuvent couramment représenter 5 à 25 % de la

charge entrante, selon le type et les performances du traitement des

boues.

Graisses : généralement exprimées

en MEH (Matières Extractibles à l'Hexane), elles sont

intégrées aux MV. Elles sont prises en compte dans

toutes les opérations de combustion ou biologiques.

Fibres : les fibres (matières lignocellulosiques

carbonées) peuvent réduire la résistance

spécifique de la boue et, par conséquent,

améliorer sa déshydratabilité.

Elles constituent une partie non négligeable de la fraction

non dégradable des MV.

Agents pathogènes : les agents pathogènes

(surtout présents dans les eaux résiduaires) sont

principalement associés aux MES, et se retrouvent donc en

grande majorité dans les boues.

Il s'agit de virus, bactéries et parasites (Protozoaires,

Helminthes).

La teneur des boues en agents pathogènes est

caractérisée en fonction de la présence des plus

résistants d'entre eux, qui sont donc jugés

représentatifs du risque à estimer : les

Entérovirus (virus), Salmonelles (bactéries) et

œufs d'Helminthes viables (parasites).

Nota : les 5 derniers paramètres sont surtout

intérressant en traitement de boues

résiduaires.

Quantité de boues

produites (en potabilisation)

Estimation de la quantité de MES résultant du

traitement d'un m3 d'eau "brute" :

(formule empirique)

avec,

Estimation de la production de MES à

chaque étape du traitement de l'eau (en

potabilisation) :

1) sur une filière classique (décantation +

filtration), on considérera que 90 à 95% des MES sont

récupérés lors de l'étape de

décantation, et 5 à 10% lors de la filtration.

En fonction de la dilution des purges, le rapport des volumes entre

boue décantée et filtrée varie de 1 à

5.

2) sur un saturateur à chaux (fabrication d'eau de chaux

saturée), on estime les MES récupérées

à environ 15% de la masse de chaux éteinte

introduite.

Les boues sont extraites de la file "traitement eau" à trois niveaux :

Le volume de boues extrait est de l'ordre de 2 à 8% du

volume d'eau traitée produit.

Nota : les débits volumiques sont normalement

quantifiés par un bilan massique effectué sur

chaque étape de la filière de traitement.

Concentrations moyennes des boues

aux différentes étapes :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(physico-chimique) |

|

|

|

(surverses d'hydrocyclone) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Type de boues :

Afin d'estimer l'aptitude d'une boue à

l'épaississement et/ou à la déshydratation, une

bonne connaissance de sa qualité est indispensable.

En fait, il existe deux grandes familles de boues d'eau potable :

- celles issues du traitement des eaux de surface,

- celles issues du traitement des eaux souterraines (eaux de forages).

Les caractéristiques dépendent donc des eaux

traitées ET du traitement appliqué pour les

potabiliser.

Classement des principaux types de boue :

|

|

|

|

|

|

|

MO > 20 % |

|

|

|

hydroxydes (Fe+Al) < 5 % MO < 10 % |

|

|

|

hydroxydes de fer > 40 % hydroxydes d'aluminium = 4 à 10 % |

Classement des boues.

(selon l'ouvrage "Traiter et Valoriser les Boues"

, livre collectif d'OTV, octobre 1997).

Boues issues des traitement d'eaux de surface (classe 1)

:

Il s'agit généralement de boues hydroxydes (encore

appelées boues de clarification) obtenues par

décantation ou rétention des MES et colloïdes

précipités à l'aide de sels de fer ou

d'alumine.

En fonction de la qualité de la ressource (matières en

suspension dans l'eau brute) elles contiennent une quantité

variable de matières facilement décantables, telles que

de la marne ou de l'argile.

Les boues hydroxydes se répartissent en quatre classes :

Boues issues des traitement d'eaux de forage (classe 2) :

Le cas des boues mixtes :

Les eaux de surface (dures) peuvent faire l'objet d'une

décarbonatation, même si ce cas de figure est assez

rare.

Inversement, les boues de forage peuvent contenir des boues

hydroxydes, à la suite d'un collage aux réactifs. La

filière génère donc une boue mixte.

Les proportions respectives de chaque type de boues permettent de

connaître les caractéristiques du mélange et

d'estimer les performances de traitement.

Spécificité des boues.

1 - Eaux issues des eaux de surface.

Ce sont des boues de type hydrophile. Leur teneur en hydroxydes

et en matières organiques peut considérablement varier,

selon l'origine de l'eau brute. Un niveau élevé de

carbonate de calcium (CaCO3) conjugué à de faibles

teneurs en MO et en hydroxydes, assure une bonne

traitabilité.

En revanche, les boues d'hydroxydes sont fines et

légères, ce qui rend difficile leur

épaississement par décantation.

Exemple de composition de boues hydroxydes et performances de

traitabilité :

(Nota : la siccité définit

le pourcentage de matières sèches [MS] contenu

dans une boue).

1A

1B

1C

1C

1D

(lac propre, barrage)

ou à l' embouchure

(algues,

plancton)

Risques bactériologiques :

2 - Eaux issues des eaux de forage.

Boues de décarbonatation (classe 2 A) : ces boues,

venant des traitements d'eaux de forages dures, contiennent

principalement du carbonate de calcium, qui leur donne un

caractère hydrophobe. Leur traitabilité est donc

très bonne.

Boues de traitement de substances métalliques (classe 2

B) : ces boues, comme les boues de décantation

(chargées en MES) contiennent des hydroxydes de fer (et/ou de

mangansèse); mais ces hydroxydes, formés à

partir de la précipitation du fer (et/ou de

mangansèse), sont constitués de cristaux relativement

purs, entièrement inorganiques et, par conséquent, plus

difficile à traiter.

Traitabilité difficile.

Exemple de composition de boues de forage et performances de

traitabilité :

(physico)

déferrisation (biologique)

avec polymère (g/l)

Boues de traitement biologiques (classe 2C) : ces boues

sont proches des boues de dépollution d'eaux usées.

|

|

|

|

On produit ainsi toute une gamme de boues aux

propriétés diverses : boues épaissies,

déshydratées, chaulées, séchées,

compostées, etc.

Principes des principales techniques.

Stockage -

Tampon.

Remarque : la plupart des boues d'eau potable sont

constituées, en partie, d'eaux de lavage de filtres, qu'il est

nécessaire de collecter et de rendre de même nature

(homogénéisation) dans une cuve-tampon, et ceci avant

de traiter. Ces cuves-tampons peuvent être de deux types :

Notes : il est envisagé quelquefois de renvoyer en

tête de filière la totalité des eaux de

lavage de filtres (après homogénéisation et

stockage). Ce système permet d'écrêter les

volumes sans pertuber le procédé. Les boues sont alors

extraites uniquement au niveau des décanteurs.

Cependant, ce principe n'est pas recommandé : des

protozoaires du type Cryptosporidium ou Giardia risquent d'être

renvoyés en début de filière. Ou bien, un

traitement spécifique (sur ces eaux de retour) doit être

impérativement effectué.

Données basiques de dimensionnent

:

|

(eaux de forage) |

|

|

Soit donc,

1) Epaississeur statique hersé (boues de

traitement des eaux de surface - classe 1).

A noter qu'un polymère (généralement anionique)

peut être utilisé : il doit être du type SEP

(Spécial Eau Potable) lorsque les surverses sont

recyclées (en tête de filière eau). Par ailleurs,

un ajout de chaux permet une amélioration des performances de

décantation : par exemple, avec 25% de chaux (en

Ca[OH]2 / MS) les purges passent d'une

concentration de 10 à 25g/l.

Exemple de performances de l'épaississement (sur

boues issues de décanteurs) :

|

|

|

|

|

|

|

|

(lac propre, barrage) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 à 27 |

|

|

|

|

|

|

2) Epaississeur statique hersé (boues de

traitement des eaux de forage - classe 2).

Contrairement aux boues de station d'épuration d'eaux

usées, très évolutives, les boues d'eau potable

peuvent être épaissies en amont, dans le

décanteur.

Les boues riches en CaCO3 (boues de décarbonatation)

s'épaississent très bien : les concentrations obtenues

peuvent varier de 60 à 300 g/l (fonction du traitement sur la

file eau).

Sinon, il faut noter des performances plus faible : les purges ont

des concentrations d'environ 5 g/l (du fait de l'absence de MES dans

les eaux brutes).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(lac propre, barrage) |

|

|

(ou embouchure) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(MES, mg/l) |

|

|

|

|

|

Dans ce système, la boue est pressurisée dans une

bâche à air (bâche de

pressurisation).

Dans cette configuration, l'eau clarifiée des sousverses

est pressurisée puis détendue et mélangée

à la boue, à l'entrée du flottateur. Il existe

une boucle de recirculation, dans laquelle peut être

injecté la boue brute (système dit à

co-courant), ou introduite dans un pot de mélange situé

dans la cuve (contre-courant).

Exemple de performances de l'épaississement :

(valeurs indicatives)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

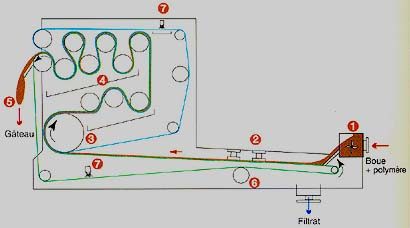

- Fitration sur filtre à bandes

- Fitration sur filtre à plateaux (filtre-presse)

- Centrifugation (décanteuse centrifuge)

- Sac filtrant

- Lit de séchage

- Lagunage

Nota : il existe des filtres à basse et haute

pression (même processus à quelques

différences près).

Le conditionnement s'éffectue généralement

à la chaux (dose de 30% / MS). La siccité

obtenue varie entre 20 et 25% et la teneur en MES des

filtrats est inférieure à 30 mg/l.

NB - ce système n'est pas recommandé pour les boues

organiques (classe 1D), de déferrisation ou

démanganisation (classe 2B), et aussi les boues biologiques

(classe 2C) : risques de collage sur les bandes).

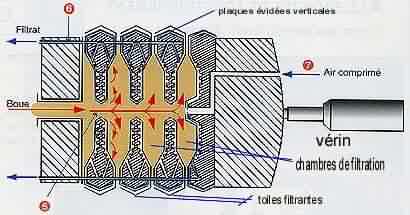

Le filtre est donc formé d'une batterie de plaques

évidées verticales, dotées de toiles filtrantes

serrées sous l'action d'un vérin. Ces plaques forment

alors des chambres de filtration.

La boue à filtrer est injectée sous-pression dans les

chambres (5), où elle s'accumule

jusqu'à former un gâteau compacté. Le filtrat est

recueilli dans des cannelures (à l'arrière du support

filtrant) et évacué par des conduits internes

(6). La pressée se termine

à l'arret de la pompe, puis les circuits de filtrats et la

conduite centrale sont purgés à l'air comprimé

(7).

Débatissage

: le vérin libère la 1ère chambre et

le gâteau tombe gravitairement. Un système

mécanique et automatique permet de dégager ensuite les

plateaux un à un.

1)Conditionnement au polymère

: le taux de traitement est de l'ordre de 0.5 à 1 kg/t MS.

La siccité obtenue varie entre 18 et 20% pour un

temps de pressée de 4 heures.

2)Conditionnement à la chaux (lait de chaux) : le taux

de traitement est de l'ordre de 15% / MS, il permet d'obtenir des

siccités élevées, supérieures à

40%.

La durée de cycle (pressée + débatissage) est de

l'ordre de 2h30. La densité des gâteaux se situe entre

1,15 et 1,20 kg/dm3.

A noter que sur les boues de nature hydroxyde (rivière ou

barrage), la siccité obtenue se trouvera entre

30 et 40% (pour un taux de chaux de 30 à 35% / MS). Exemple de

filtre-presse :

Nota - les capacités des filtres sont rarement

au-delà de quelques centaines de litres.

Equipés de débatisseurs automatiques, ces filtres sont

très compétitifs par rapport aux autres techniques.

Performances - Centrifugation de

boues d'eaux de surface (hydroxydes).

1) Centrifugeuse conventionnelles - exemple (valeurs indicatives)

:

(Nota : le centrat représentent les eaux

séparées des boues après

centrifugation)

(MES mg/l)

2) Centrifugeuse de hautes performances : les siccités

obtenues sont de l'ordre de 20 à 25%, pour des taux de

polymère de 7 à 12 kg/t MS.

Centrifugation de boues d'eaux de forage.

Centrifugeuse conventionnelles - exemple de performances (valeurs

indicatives) :

Nota : la haute teneur en carbonate (CaCO3) des boues de

décarbonatation (classe 2A) amène de bonnes

perfomances.

(MES mg/l)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- S : surface des lits (m²),

- V : volume annuel de boues à traiter (m3),

- N : nombre d’épandage par année,

- H : épaisseur de boues épandues (m).

Par ailleurs, ce procédé nécessitera au moins

deux ouvrages, afin d'alterner les étapes de remplissage et de

séchage sur l'un ou l'autre lit (le nombre total de lit sera

fonction des volumes totaux de boues à sécher).

Les lits devraient être

conçus pour permettre un enlèvement des boues

sèches par des équipements mécaniques comme des

chargeuses frontales.

Remarque : il est possible d'alimenter des lits de

séchage, de boues liquides venant directement d'un

stockage-tampon (voir Option 1). Mais en

principe, les boues sont d'abord épaissies afin de

réduire les cycles de remplissage-séchage

(Option 2).

Option 1 -

Séchage de boues non

épaissies.

(épaissisement et déshydratation en une seule

étape)

Principe de fonctionnement.

1)Phase de décantation et d'épaissisement :

2)Phase de drainage :

3)Phase de séchage et de raclage :

Option 2 -

Séchage de boues

épaissies.

Principe de fonctionnement.

1)Phase de filtration et d'extraction :

2)Phase de drainage et d'évaporation :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(obtenue au bout d'une année) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 lagunes en parallèle (terrain argileux) |

Normes AFNOR.

A consulter éventuellement :

T97-001 (novembre 1979) Essais des boues - Détermination des

caractéristiques en liaison avec l'aptitude à la

concentration.

NF U44-108 (octobre 1982) Boues des ouvrages de traitement des eaux

usées urbaines - Boues liquides - Échantillonnage en

vue de l'estimation de la teneur moyenne d'un lot.

Indice de classement : U44-108.

Publications contenant cette norme : Matières fertilisantes et

supports de culture - Échantillonnage, analyses chimiques et

essais physico-chimiques.

NF U44-110 (octobre 1982) Boues - Amendements organiques - Supports

de culture - Préparation des échantillons partiellement

secs pour essai - Expression des résultats.

Indice de classement : U44-110.

NF U44-171 (octobre 1982) Boues - Amendements organiques - Supports

de culture - Détermination de la matière

sèche.

NF EN ISO 8780-1 (mai 1995) Pigments et matières de charge -

Méthodes de dispersion pour évaluer la

dispersibilité - Parties 1, 2, 3, 4 et 5.

Indices de classement : T31-210-1 / T31-210-2 / T31-210-3 / T31-210-4

/ T31-210-5.

NF EN 12579 (juillet 2000) Amendements organiques et supports de

culture - Échantillonnage,

Indice de classement : U44-101.

Publications contenant cette norme : matières fertilisantes et

supports de culture - échantillonnage, analyses chimiques et

essais physico-chimiques.

Site internet > Normes

AFNOR.

Téléchargement d'un programme de

calcul et de dimensionnement des boues (potabilisation) <

TBEP, 163 ko> : ici

ou voir d'abord ce lien

d'informations.

|

|